Estadios y memorias (muy personales) a vuelo de pájaro cibernético

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 36 segundos

Ver la vida desde lo alto fue durante demasiado tiempo privilegio absoluto de los dioses. Descontando a las águilas, los cóndores, y sobre todo el buitre leonado de Rupell, por supuesto. Luego la prerrogativa se extendió a los aeronautas, aviadores y astronautas, incluida la pobre perrita Laika.

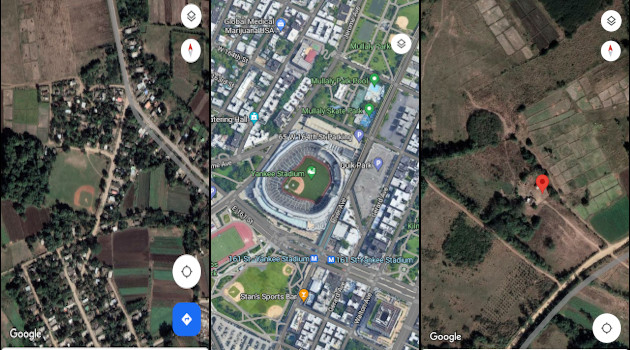

Un buen día, y no es un decir, allá por el ya casi lejano 2006, acababa yo de descubrir en el océano de la Internet el programa Google Earth, cuando de pronto me adiviné una mezcla de Ícaro, el trío julioverniano del doctor Samuel Fergusson, Joe y Dick Kennedy, más Yuri Gagarin y en menor medida Matías Pérez.

Me sentí entonces como niño al que acababan de regalarle un camioncito envuelto en naftalina, ese olor que hacía de estuche de los juguetes chinos sin estrenar. Y me sentaba ante la computadora, a navegar por los aires de la morriña.

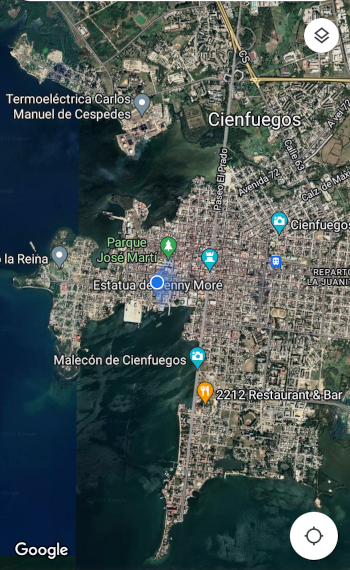

Desde las alturas del ciberespacio Cienfuegos es un tablero de ajedrez sobre el cual la bahía juega una partida a ciegas con la llanura circundante.

Desde las alturas del ciberespacio Cienfuegos es un tablero de ajedrez sobre el cual la bahía juega una partida a ciegas con la llanura circundante.

Provisto con mi atalaya de juguete fui hasta muy lejos a explorar las dos Mecas de mi afición deportiva: el madrileño Santiago Bernabeu y el viejo neoyorkino Yankee Stadium, que ya jugaba sus últimos innings antes de dar paso su moderno sucesor.

Pero antes de atisbar los escenarios del club merengue y Los Mulos del Bronx, había redescubierto desde el aire el cuadro de pelota de Fillo, en Arriete, y aterrizado en una tarde dominical perdida entre las brumas de los almanaques con santorales al dorso. Jugaba la novena local. Sus nueve hombres vestían ocho uniformes distintos y la gente, de pie en unas gradas más virtuales que la realidad ídem, le pedía un jonrón al “Gato” Clavero.

Hubiera sido un desperdicio estar por la zona y dejar de visitar los parajes que hollaron mis pies cuando aún desconocía la redondez y la maldad del mundo.

El camino real, como ya solo los muy viejos dicen, fue el hilo amarillo conductor de las pesquisas de mis añoranzas con alas hechas de byte, clic y satélite; en lugar de las plumas y la cera derretible de las que elevaron por los cielos de Samos, Delos y Lebintos al hijo del arquitecto Dédalo.

También me marcó la ruta la corriente del Anaya con sus charcos de referencia: El Civil, que es la playa de Ciego Montero; El Fraile, con su fama de abismo insondable; El Negrito, guarida de güijes, y uno sin nombre en la finca de Hubenio Hurtado, que fue mi academia de natación.

Sobran los dedos de una mano para cuantificar las casas que a la vera del camino sobrevivieron a la diáspora rural de los ’80.

La escuela de La Boruga resistía al implacable, el que pasó, pero sin sus dos pizarrones verde botella, los 50 pupitres, los retratos de los padres fundadores, el molino de viento, el asta de la tricolor, y el olor a chocolate recién desayunado de la niña que compartió mi mesa de primer grado.

Y al lado del colegio sin risas, el hueco de la rocosera, pequeño espejo acuático para mirarle el rostro a la infancia.

Por suerte, aunque reformada, en los 80º 23’ 22.73 de longitud Oeste y los 22º 21’ 33.59 de latitud Norte, y a los 187 pies de altitud de la Loma del Chivo, existe la casa donde mi abuelo José Güinga fundó el clan de los González.

Los diques arroceros añadían nuevos tintes en la paleta multicolor del paisaje contemporáneo, en el cual destaca, sobresale, resalta, el verdor omnipresente del árbol, o al menos el arbusto nacional: el marabú.

Como una vena añadida al sistema circulatorio de la campiña se dibuja el canal magistral, con su curso cercano al sitio donde creció la ceiba que en La Amalia cobijó el descanso de Gómez y Maceo al otro día de la macheteada mambisa en Mal Tiempo.

No veo ningún Dios aquí arriba, dicen que dijo Yuri en un arranque de ateísmo soviético la mañana, quizá la noche, moscovita, del 12 de marzo de 1961.

Mientras realizaba aquel sobrevuelo virtual sobre las tierras de la niñez no reparé en divinas compañías, pero me escoltó el séquito de quienes ya no estaban, por razones de mudanzas terrenales o permutas celestiales.

Gracias a la magia de Gates conviví con el genio huraño de mi abuelo; el moño, las peinetas nacaradas y la mata de jazmín del cabo de mi abuela; con la tía Juana y sus planchas de carbón mientras sentada a la mesa de cedro alisaba un “cartapazo” de ropa. Y con la atarraya de El Venao, preñada con par de truchas, un dajao y una guabina acabadas de sacar del charco donde bramaba el motor americano de la turbina de Lele Reyes.

Visitas: 5