Alligator Alcatraz: Cuando el pantano no es lo más fétido

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 47 segundos

Hace pocas semanas, Estados Unidos se superó a sí mismo inaugurando “Alligator Alcatraz”, un centro de detención migratoria ubicado en medio de los Everglades. Y no, no es una metáfora. Literalmente está rodeado de caimanes. Porque al parecer, si el concreto no intimida, los dientes sí. Unas carpas temporales y la promesa de que “nadie se escapa de aquí” bastaron para declarar el proyecto como un éxito logístico. Qué espectáculo.

¿Qué hay dentro? Denuncias por falta de agua potable, comida insuficiente, luz encendida todo el día, mosquitos y crisis sanitaria que ha sido denunciada por múltiples organizaciones civiles expertos en salud. Los detenidos viven bajo condiciones que ni los personajes secundarios de una película de terror aceptarían. Mientras tanto, algunos estadounidenses sonríen con orgullo patriótico y exclaman: “¡Por fin mano dura!” — sin importarles que la “dureza” implique trato degradante, aislamiento y un entorno insalubre.

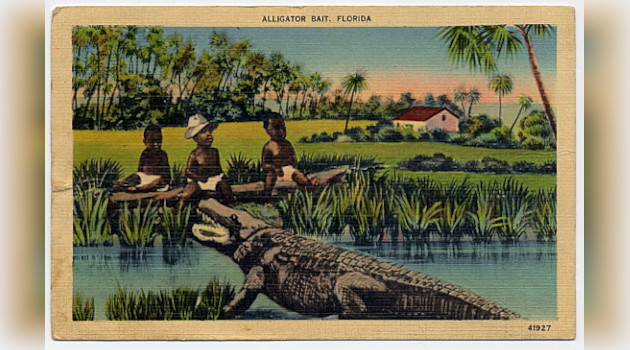

Pero este entusiasmo no aparece de la nada. Hay raíces profundas en la historia de los Estados Unidos de América. Hace casi un siglo, en este mismo sur estadounidense, la vida de los niños negros era tan desechable que podían usarse como carnada —sí, carnada— para atraer caimanes. ¿Exageración? Ojalá.

En 1908, el Washington Times publicó un artículo titulado “Caza a los caimanes con Pickaninnies” — una celebración grotesca del uso de niños afroamericanos, los pickaninnies o negritos quisquillosos, como señuelo viviente en los estados del sur como Florida y Luisiana. Sin ironía, sin condena, sin una sola línea que insinúe que la práctica fuese bárbara. Solo un cuidador convencido de que los caimanes preferían el sabor “negro”.

Y no fue un caso aislado. En 1923, la revista Time documentó que en los Everglade de la Florida se utilizaban “crías de color” como cebo en aguas poco profundas mientras cazadores acechaban. Otros relatos aún más escalofriantes hablaban de bebés atados con cuerdas, llorando en la orilla hasta que los caimanes los devoraba — todo para obtener una piel valiosa.

Se hicieron postales. Sí, postales. Como si el sufrimiento fuera parte de la estética sureña. En 1902, un desfile en St. Louis mostró una carroza con un “monstruoso caimán tragándose a un gordo negrito”. Ni el arte escapó a la deshumanización.

Hoy, no vemos bebés negros junto al pantano, pero sí trabajadores migrantes agotados, explotados y etiquetados como invasores. Las palabras han cambiado; el desprecio, no. Los discursos políticos tratan a migrantes como amenazas, ignorando que muchos sostienen la economía desde el anonimato, limpiando casas, recogiendo cosechas, construyendo ciudades.

Un merchandising racista, fétido y pantanosos inspirado en los Everglade se ha desplegado. Ahora familias van de turista ante los carteles de Alligatosr Alcatraz con sus hijos, para dejar su imagen sonriente junto al cartel que anuncia el centro carcelario, se venden camisetas con diseños como “Make Alligators Great Again”, gorras camufladas, tazas con el logotipo y todo tipo de suvenir sobre Alligators Alcatraz.

¿Pero qué importa la contribución de estos seres humanos si no entran en el molde “blanco, anglosajón, protestante” (Wasp en inglés)? Como tampoco entramos el resto de los latinos, los asiáticos, los africanos y hasta etc., por eso, lo que hoy parece ser un fenómeno local, no es ms que la misma cultura racista de sus gobernantes hacia el resto de la humanidad.

Pero sigamos con lo local, para poder “entenderlos” mejor. La inauguración de Alligator Alcatraz se siente como una burla estimulada en el pasado. Como si dijeran: “Sí, sabemos lo que hicimos… y lo volveríamos a hacer con nuevas víctimas”. Un símbolo grotesco de cómo el racismo institucional se reinventa, con caimanes incluidos. Esta indiferencia nos recuerda que el Holocausto Negro y el Holocausto Aborigen no terminaron: simplemente cambiaron de rostro. Hoy, su continuidad se manifiesta en el desprecio sistemático hacia otras supuestas “minorías raciales”. No son víctimas del pasado, son las víctimas de una historia que sigue respirando.

Las ideologías que justificaron la esclavitud —muchas de ellas promovidas por las instituciones culturales, religiosas, académicas y políticas más influyentes del momento— siguen influyendo hoy en leyes migratorias y percepciones sociales. En 1905, el autor racista William Smith publicó “La línea de color”, afirmando que la inferioridad del negro era “demostrable”. Aquellas ideas se convirtieron en dogmas, y los dogmas en políticas públicas. Hoy Alligator Alcatraz repite ese patrón con nuevas poblaciones vulnerables.

¿Y la empatía? Bien, gracias. Lane Graves, un niño blanco de dos años que murió por el ataque de un caimán en 2016 en el lago del Grand Florida Resort and Spa de Disney Word, en Orlando; recibió tributos, lágrimas y se promulgaron normativas jurídicas y administrativas en su nombre. Pero los bebés negros usados como carnada nunca tuvieron nombre. No hubo duelo, ni monumentos, ni disculpas. Solo silencio —el más ruidoso de todos.

Conocedores del veneno de su historia, los protestantes anglosajones blancos del norte de América, con orgullo patriotero, siguen construyendo centros en pantanos y celebrando su brutalidad. Alligator Alcatraz no es solo un lugar: es un espejo. Y lo que refleja no es precisamente admirable.

Visitas: 55

Excelente y muy verídico y documentado análisis amigo mío, no hay nada nuevo bajo el Sol, es el tío Sam, siendo el tío Sam, o mejor, haciendo lo único q sabe hacer.