El árbol de la vida

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 32 segundos

No había germinado del vergel de la pantalla estadounidense, e incluso mundial, plantón fílmico con pinta de clorofila cinematográfica consanguínea a El árbol de la vida (The Tree of Life, 2011) desde hacía muchas primaveras. Quizá desde los mismísimos tiempos de 2001: una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968); o El espejo (Andrei Tarkovski, 1975).

Marciano por su contenido, continente, tempo y decisiones estéticas para el público medio estadounidense, el quinto opus del realizador Terrence Malick ni tiene nada que ver con cuanto elabora la industria ni con lo hecho por nadie hoy día allí. No tanto debido a lo desconcertante de la propuesta, sino por su infinita osadía tendente a trucidar esquemas al eludir los caminos narrativos preestablecidos. En inobsevarlos la película campea, en virtud de sus absolutos cambios de registros tonales, moldes genéricos, puntos de vista del relatante en off, tratamiento e imbricación de lo macro y lo micro en el orden del mundo…

Una historia de rígido entorno hogareño tejano en los años 50, de padre cerrado pero amoroso y madre protectora pero inocente, la cual hubiera dado cuando más a estas alturas para otro quejoso drama indie, sirve (solo acaso de pretexto) al inefable Malick a efectos de componer esta extraordinaria sinfonía fílmica sobre la condición humana; el hombre y su relación con el destino divino; la insignificancia efímera de la persona al compararse con la presencia permanente y majestuosa de la naturaleza o un ente celestial (“¿Dónde estabas tú cuando hice el universo?”, del Libro de Job, va de prólogo); el hecho conflictivo e indescriptiblemente hondo de la paternidad; las eternas dudas e interrogantes de la especie en torno a su procedencia, género y trayecto vital. Su película deviene elongadísima inquisitoria de dos horas y cuarto, envuelta a buen trecho en el cuerpo de una oración u oda o cántico de matriz religiosa que confiere preeminencia a las sensaciones, cuyo visionaje deja sin resuello. Llégase a amar y a aborrecer a dos bandas a este hombre, dada su increíble capacidad de captación de cuanto nos engrandece y cuanto nos convierte en seres mezquinos. Se trata El árbol de la vida de obra artística sin contemplaciones, la cual en cada tramo del relato traza líneas bisectrices alrededor de la belleza consustancial a la naturaleza humana -proyectadas a través de una suerte de poética de recepción de lo evidente/oculto de veras sorprendente-, que suele establecer otra imagen de rumbo donde queda al desnudo el envés contrahecho de lo inicuo subyacente en cada uno de uno nosotros. Quizá lo último cual peaje a pagar por andar el camino que lleva hacia las ramas del árbol de la vida, ese cuyas brisas a muchos ni siquiera podrá despeinarle el pelo por enfermedades tempranas, guerras, hambrunas, crímenes, accidentes… Regalo siempre al fin.

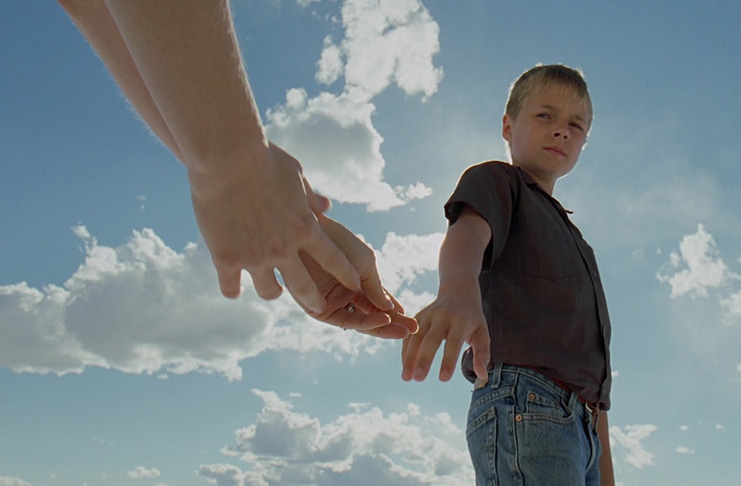

El autor de Días del cielo (1978) y La delgada línea roja (1998) ha concretado una descomunal película filosófica, de ecos heideggerianos y pletórica tanto de espiritualidad como de divagaciones metafísicas, donde la verdad es eterna búsqueda y la duda motor imparable de conocimiento, a tono con los preceptos básicos de esa ciencia social. Ello, mediante texturas fílmicas que descubren la inmensidad de lo cotidiano tras un boquete de sol desparramado sobre la habitación donde papá o mamá sostienen entre sus manos enormes el pie diminuto del recién nacido. En visualizar ese universo cuasi inatrapable por tan lejanamente cerca de los bemoles sentimentales del tiempo humano la cámara del mexicano Emmanuel Lubeski, tal como en El Nuevo Mundo (2005), la anterior dupla realizador-fotógrafo, se constituye en cómplice perfecto de la tesitura y la gramática visual procuradas por Malick. La excepcional banda sonora de Alexander Desplat también hace lo suyo, bastante, en la tarea.

Si Elia Kazan, 55 años atrás, introducía en aquel magnífico drama psicológico titulado Al este del Paraíso una obertura melódico-visual de escasos minutos, el director de Malas tierras (1973) convierte a su filme completo en singular crescendo de armonía e imágenes que encuentra en el segmento dedicado a la “expansión del universo” el mono con el hueso a los cielos de Kubrick; la puerta abierta del dique donde canaliza su concepto del hecho supremo de la creación natural y sus consecuencias en la expresión primigenia de lo general. Luego explícita en su plasmación individual: el matrimonio de Waco, con sus tres hijos, uno de ellos perdido. Muerte que intenciona la que harto probable sea la incógnita más indespejable formulada por el viejo Terrence ahora.

Lamentablemente, al margen de la calidad deslumbrante del mencionado segmento en términos de confección técnica guiado por la maestría en los efectos especiales de Douglas Trumbull, el mismo de 2001… y Blade Runner (suerte tal lapso de breve intrapelícula a lo El amante menguante dentro de Hable con ella, de Pedro Almodóvar) el largometraje rechina por la inorgánica forma en que Malick lo yuxtapone al relato central. Es que la película tampoco resulta un modelo de armonía estructural por casi ningún lado y si bien mucho de intencional va en ello, cual inferirá el lector de estas líneas desde el párrafo inicial, huelgan remaches mal empalmados y se extrañan inexistentes coseduras de bordados sueltos. Al margen de que Brad Pitt componga merced a su patriarca O’ Brien la más sobresaliente labor interpretativa de su vida desde El club de la pelea (David Fincher, 1977) y sea tal personaje veta riquísima de exploración de las ambigüedades emocionales del ser humano, tanto a sí como al de la madre, defendido por Jessica Chastaim, le hubiesen convenido un nivel de definición superior. En el caso del personaje de Sean Penn (un hijo del matrimonio en la actualidad) la falta de concreción alcanza tan alto grado, que solo llega a ser insopesable boceto dramático.

Son tales lunares, de consuno con su exagerada marca contemplativa e introspección, unido a la incontinencia de Malick para sucumbir a la tentación de abrir munición ideica en clave de ideograma ante cuanto chiste en este mundo (cosa que pese a su esfuerzo de mérito mayor constituye obra hercúlea hasta para una deidad) lo que impiden erigir a la película en la obra maestra apreciada por los jurados del Festival de Cannes y la FIPRESCI, cuyos integrantes respectivos le concedieron la Palma de Oro y el “título” de Mejor Filme del Año 2011 en el planeta.

Visitas: 1761